倭国の遣使先とその遣使姿勢

2018.1.24

はじめに

通常、倭国(注)について論じる場合には中国の史書類と古事記や日本書紀という日本の史書を突き合わせながら行われる。しかし、私は記紀に対しては絶対的に懐疑するという立場にある。そこで、中国の史書類のみに基づいて倭国について考えてみたい。日本の古代史を研究する場合には中国の史書類が第一次資料になるという考え方を貫き、それをここに実践してみたい。

(注)倭国の「倭」の読み方は、「わ」ではなく「い」である。したがって、私

は「倭国・倭人」を「わこく・わじん」ではなく、「いこく・いじん」と

読んでいる。この点は、第5章1節(1)で論じる。

ところで、中国の史書に登場する倭国は、ヤマトにあったのか、それとも九州にあったのかという日本古代史の根本問題に対する私なりの考えは、九州と考えている。詳しいことは第四章の「推古紀、舒明紀における遣隋使、遣唐使への視角」で示すことにする。

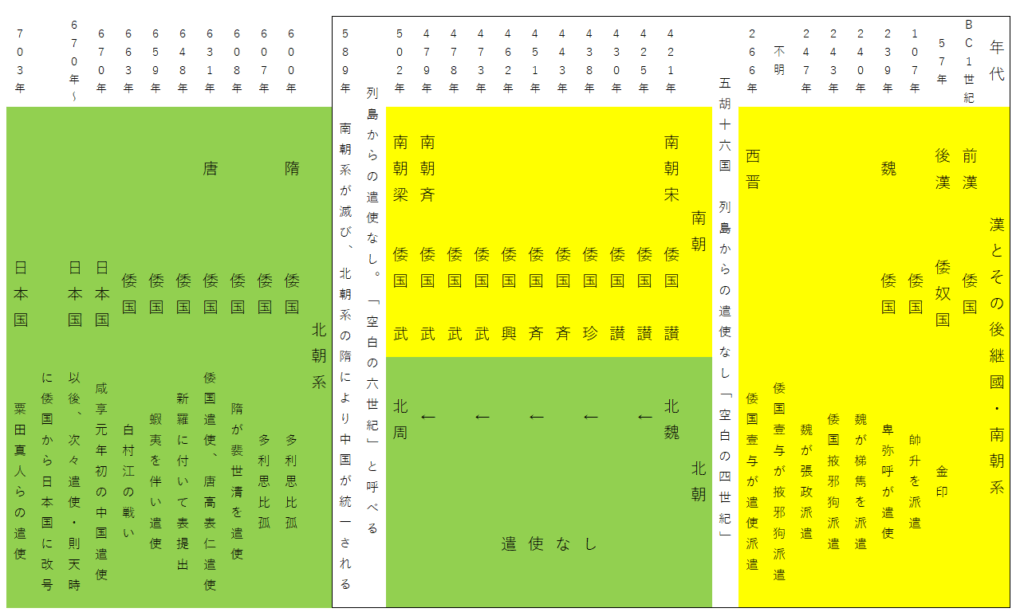

ここでは、倭国が遣使を行った中国の王権がどのような性格の王権であり、遣使の際に、倭国が中国の王権に対してどのような遣使姿勢を取ったのかについて考えてみたい。結論的なことをあらかじめ示すと、倭国の遣使は前漢の時代に始まる。その後の倭国の遣使は、後漢、魏、西晋、南朝の宋と梁へと続く。しかし、隋、唐の時代になると、倭国の遣使姿勢は大きく変化している。前漢から南朝の宋、梁までの遣使姿勢は「朝貢」であった。これに対して、隋に対する遣使姿勢はよく知られるように「対等外交」であった。学校の教科書にも載るのでそのことは皆よく知っている。私の論考では唐に対する倭国の姿勢も「対等外交」であったことが示される。しかし、倭国の遣使姿勢が「朝貢外交」から「対等外交」に変わったその原因についての考察は、一般的にはあまり行われていないと思われる。私の見解では、「対等外交」は中国の王朝の性格が変わったこと、そして倭国がそれに対する見方を変更したのであり、それにともない遣使姿勢も変更されたということになる。

それを確認するために以下、倭国の中国王権に対する遣使と遣使姿勢の変更の問題を少し詳しく述べてみたい。

第2節 北朝は「北荻」であった

上記の一覧の中で注目するべき点を挙げていこう。まず、倭国が遣使した中で、前漢、後漢、魏、西晋、南朝の宋、南朝の梁は漢民族であった。つまり、隋の前まではすべて漢民族への遣使であった。そして、ここまでの遣使の姿勢は「朝貢」と考えてよい。

さらに、倭国の遣使が行われる時期である。遣使は一方では、中国の王権が比較的に安定している時期に行われている。しかし他方で、倭国は中国の王権が革命や動乱などを克服し、中国の国内が安定した時期を見計らって行われることもあった。例えば、卑弥呼の魏に対する遣使は、魏が帯方郡で公孫氏を制圧した直後に行われた。また、倭の五王と言われる倭王讃が南朝宋に遣使したのは、宋が建国したばかりの421年であり、さらに倭王武の最後の遣使となった502年は、南朝の梁が建国された年であった。中国の王権に対する情報には倭国は鋭敏であった。中国の政治状況を注視していたのであろう。

これに対して、逆の意味で注目すべきは、中国の王権が南北朝に分裂しているときに倭国は北朝には使いを送っていない。倭国は南朝の宋や梁にだけ遣使しているのである。北魏(386~534)は特に王権の安定期は長かったにも関わらず倭国の遣使先になってはいなかった。なぜ、倭国は北朝に遣使しなかったのか。 倭国が北魏を含む北朝に朝貢しなかった理由は三つ考えられる。

(1)一つは、北魏王権は北方騎馬民族である鮮卑と、それを助ける形で政権の有力貴族になっていた、やはり北方騎馬民族の匈奴によって樹立された王権であった。漢民族による中国の華夷思想からすれば、北朝・北魏は「北荻」であった。「東夷」である倭国と同等、同列であったのである。まず、おそらく倭国は「小・中華」の態度で「北荻」の北魏を蔑んでいた可能性がある。

(2)二つは、なにしろ倭国と漢民族の交渉の歴史は前漢の時代から続いていた。その時点で、およそ五百年という長きにわたるものであった。漢民族への「義理立て」もあっただろう。この遣使関係の長期にわたる伝統は、北魏をはじめとする北朝を軽視するとともに、むしろ倭国自身を誇る材料であっただろう。倭国のこの立場からすれば、北魏と朝貢関係を結ぶなどはもっての外だと考えても不思議はない。

(3)倭国が北魏を含む北朝に朝貢しなかった理由の三つ目は、北朝自身が南朝の宋から漢民族の伝統や文化を様々な形で学ぼうとしていたことである。まず、北魏王朝自身、その出自を偽り、自分たちが漢民族であると吹聴していた。「北魏」といわれる国名も正式には「魏」だが、これも三国の時代の漢民族の王朝「魏」の後継であり、また自らも漢民族の伝統を受け継いだのだと自認していたのである。そこで、南北朝に分裂していたにもかかわらず、北魏は宋の漢民族文化を積極的に摂取しようとしていたのである。

例えば、北魏は宋から儒教や仏教を取り入れる、さらに自分たちの母語、鮮卑語を禁止して漢語、漢文を使用する、鮮卑族の服装をやめ漢民族式の服を着る、さらに漢風の一文字の姓を採用する、などということが行われていた。国名も「魏」「周」などのように一文字を採用している。先に触れたように、「北魏」「北周」というのは、他に「魏」「周」という国名があったため、それらと区別するために後代に名づけられたものであった。正式の国名は一文字、「魏」や「周」であった。この漢化政策のため、北魏の分裂に導く「北陳の乱」という社会的混乱が523年に起こる。これは漢風文化を推進する北魏王朝と鮮卑の民族主義、国粋主義を貫こうとする勢力の争いであった。

そうであれば倭国は、学ぶべきものは北朝にではなく、南朝の宋にあると考えるのは当然であった。「北荻」という民族問題の他に、北朝を軽んずるには十分な理由を持っていたことになるし、必然的に倭国は南朝へと遣使することになったのである。もちろん、南朝の宋などに対しては「朝貢」の姿勢で臨んだわけである。

第3節 統一王朝 隋も北方騎馬民族であった

中国の王朝と言えば漢民族のものと考えられがちであるが、しかし南北朝分裂を終了させ、統一王朝を確立した隋王朝は漢民族ではなかった。

隋が王朝を確立する過程を簡単に見ておこう。中国は三国時代の魏が蜀と呉を滅ぼし統一国家が成立する。それを西晋と呼ぶ。そして、西晋が滅び五胡十六国へと分裂。その後、北では鮮卑族の卓抜氏が力をもつようになり、匈奴系の独弧氏の援助を得ながら華北に北魏(386~534)を建国する。この北魏建国の経緯は興味深い問題を孕んでいるが、本編と直接に関わらないので、別稿で論じたい。

北魏は一時期、西魏(535~556)と東魏(534~550)に分裂した後、北周(556~581)となり、北周から禅譲を受けた楊氏(楊堅)が実権を握るようになり、581年に隋を建国する。

他方、漢民族である南朝宋は北方騎馬民族の圧力に押されて、中心都市であった長安や洛陽を北朝に明け渡してしまう。そして揚子江南岸の建康、後の南京を首都とする。漢民族の王朝の南朝を列挙すると、宋(420~479)、斉(479~502)、梁(502~560)、陳(557~589)となる。宋と梁は王権を60年ほど維持するが、斉と陳は権力争いや王権の腐敗などにより短期で終わっている。その弱体化した南朝の最後の王朝、陳を倒すのは北朝の隋にとって容易なことであった。こうして漢民族の南朝が滅び、北朝の隋が589年に中国全土を統一することになったのである。

ということは、倭国にとっては隋もまた、たとえ強大になったとしても「北狄」にすぎないという位置づけになるだろう。そこで、倭国の国王、天多利思北弧の隋に対する遣使の姿勢は、それ以前とは変わっていくことになる。結果的に、倭国の遣使姿勢は「朝貢」ではなく「対等」になったのであった。

しかし、この間の事情を隋書から判断する限りにおいては、倭国の国王、阿毎多利思北弧の心情は複雑なものであったに違いないと推測できる。まず、隋の建国されたのが589年であったことからすると、倭国の遣使が600年と十年余の時間が経過している。隋の建国後、即座に遣使していない。

「北狄」である隋の国内の様子をしばらく見ていたのかもしれない。隋が長期王権になるのか、またどんな施策をするのかなど。また、隋に対する態度も決めなければならなかったであろう。長期に渡り国交関係を持っていた漢民族の王権への「義理」もある。さらに、報復はしなくてよいのか、あるいは漢民族の南朝が滅びた今、これに次ぐ王権は「北狄」の隋ではなく、我々倭国ではないか。倭国が中国の王権を握るところまで考えたか否かは分からないが、それに近い思惑などが多利思北弧の頭をかすめたかもしれない。少なくともこのような様々な思いを巡らし、また葛藤があったのではないだろうか。

そしてその上で、隋に遣使をするのか否か、決断しなければならない。もし隋に遣使をすることになれば、漢民族以外の中国王権への初めての遣使になる。どのような態度で臨むべきか。以上のことを考慮する時間が十年余だったのではあるまいか。

出された結論が、いわゆる「対等外交」、つまり隋書に見える通りの「日出ところの天子対日没するところの天子」という両国間の対等な位置づけであった。さらに、南朝時代には、讃・珍・斉・興・武と漢風の流儀で名乗っていたのに対して、隋書に見える倭王の名前は阿毎多利思北弧というように、漢風の一字姓になっていない。この点でも、それ以前の漢民族の王権に対する態度の違いは明らかである。

よく知られている、南朝時代の倭の五王、賛・珍・斉・興・武という一字姓は漢風を尊

重して自ら名乗ったものであろう(注)。倭賛、倭武などのように、国名も一字、姓も

一字と漢風であった。西晋に遣使した際の倭の女王、壹(壹)与も「壹(壹)」国の

「与」という一字姓を使ったものと考えられる。「壹」が国名ではなく首都名である可

能性は大きいが、この場合もやはり漢風に一字とすることで西晋に敬意を表していたこ

とになる。結局、阿毎多利思北弧は、隋が漢民族の王権ではないので一字姓では名乗ら

なかったのではないか。

(注)私は、漢風の名は、倭王たちが自ら名乗ったと考えている。

これに対して定説では、一字名は中国によって名づけられたという考え方が優勢である。過去の議論の学問性にはいささか疑問を感じざるを得ない。この問題の詳細は改めて別稿で述べる。

しかし、とはいえ隋書では多利思北弧の迷いが窺える。隋は、倭国に比べれば文化面でも先進国であった。彼は仏教を学ばせたいと、「沙門数十人を仏法の修学」のために送っている。隋からも学びたいことはあるという倭国の揺れ動きであろう。しかし、倭国の姿勢は少なくとも漢民族の王朝に対するような「朝貢」姿勢ではなかった。「対等」な姿勢であった。この点は確認しておきたい。

対等外交の書は隋の皇帝、楊帝(煬帝)(注)を怒らせている。しかし、隋も対等外交を打ち出した倭国が現在どのような国になっているのかが気になった。「様子を見てこい」ということであったのであろう、隋は608年に裴世清を倭国に遣使させる。隋の楊帝も複雑な心境であったのだろう。ここに、外交関係の難しさが顕著にあらわれているのであった。

(注)隋書俀国伝の原典によると、煬帝は単に「帝」と表記されている。そして、遣隋使を記録した日本書紀の

原典(『国史大系』(吉川弘文館)では「皇帝」となっている。しかし、大業三年時点の隋の皇帝は日本では

「煬帝」として知られている。日本の教科書にも「煬帝」とあるため、この名はとても有名である。それは、

おそらく、日本書紀の現代語訳が「帝」、「皇帝」を特定するために、親切心で「煬帝」と訳出したことが原因

であると思われる。したがって、煬帝は私たちにとって通りがいいと言える。

しかし、私は現代語訳には注釈が必要であったと思う。隋の皇帝の姓は「楊」であった。大業三年のときの皇帝の名は「広」。したがて、「楊広」が本名で、皇帝としては「楊帝」であるだろう。「煬帝」とは実は、「楊帝」の没後の諡号であった。唐の初代皇帝によって名付けられたものである。煬帝は悪逆な皇帝、怒りやすい君主、暴君、などの意味のようである。前代の皇帝を、それを打倒した後代の皇帝が良くは言わないのはありがちなことであろう。それは唐の皇帝からの見方であって、楊帝の実態であるのか否かは別の問題である。楊広の父親の楊堅は、同じ唐から文帝という諡号をもらった。楊広はまともな諡号を与えられなかった人物であった。そこで私は、公平な扱いをするためにこの隋の皇帝のことを楊帝と呼ぶことにする。書き記すときは楊帝(煬帝)とする。

倭国と隋の関係はその後、疎遠になっていったようである。裴世清が帰国した後に、両国の関係は「この後、遂に途絶えた」というところで隋書俀国伝は終わっている。極めて、疎遠で、冷めた関係をうかがわせる。

第4節 倭国と唐――高表人と礼を争う

次いで、隋が滅びた後の王権である唐もまた鮮卑・匈奴の王権であった。隋が滅びたのが618年。倭国から唐への遣使は唐の第二代皇帝、太宗(在位:627~649)貞観五年、631年に初めて行われた。それでは、倭国の唐に対する姿勢はどのようなものであったのだろうか。

旧唐書にこう記されている。

貞観五年、倭国の遣使が方物を献じた。太宗は、その道中の遠きを不憫に思い、勅使で所司に歳貢を無用とさせ、また新州刺史(州の長官)の高表仁を遣わして、節を持して行かせこれを慰撫させた。表仁は慎みと遠慮の才覚がなく、王子と礼を争い、朝命を宣しないで還った。

さらに、

貞観二十二年648年、また新羅に付いて表を奉し、もって日常の音信を通じた。

上の旧唐書の最初の引用から分かることを見てみよう。高表仁に倭国を「慰撫させた」とある。唐突に「慰撫」と書かれている。「慰撫」とは、怒りや不安を持つ人を宥めて慰める、平安な気持ちにさせることである。唐書には互いの国書が載っていない。両国の関係が理解できるようなこともこの「慰撫」の他には書かれていない。しかし、明らかに倭国は唐に対して不穏なものを持っていたのである。それは、怒りであるかもしれない、あるいは敵愾心、反抗心であるのかもしれない。あるいは少なくとも、何かで「腹に一物持っていた」のである。それは隋の裴世清が倭国に送られてきたときの状況と似通っていたと思われる。倭国は唐に対しても朝貢姿勢は取らず「対等外交」、あるいはそれ以上の強硬姿勢を示していた可能性がある。そこで唐は倭国を「慰撫」しなければならなくなる。不安を抱き、高表仁を倭国に遣使する。隋の時代の裴世清と同様に。

したがって、「礼を争う」も単に個人的で日常的な儀礼上の問題ではなく、国と国との関係をめぐる「礼」であったと考えることができる。唐は、唐に対する「朝貢国」としての「礼」を倭国に求めた可能性は高い。また王子との「争い」の原因が倭国を説得する上での高表仁の個人的な才覚の欠如であるかのように書かれているが、倭国の態度は唐にとっては屈辱的なものであって、とても史書には書けないものであったのであろう。例えば、「北狄」に朝貢は出来ないという倭国の姿勢が示され、またそのような発言がなされたのかもしれない。唐書には両国の国書や発言内容が一切、記載されていないため想像で補う他はない。しかし唐書に両国の国書がないことが逆に、事の深刻さを表している可能性があるだろう。

書かれていないことが意味を持つなどということがあるのだろうか。ここでは意味があると考えられる。何の前提もなく、いきなり倭国を「慰撫」するというのは、やはり尋常ではないものを私は感じる。このように書く唐書は、倭国が唐に対してどのような態度で臨み、また何と発言したのかを記述するべきであった。何についての「慰撫」であるのかを書くべきであった。そして、書かれなかったことに真実がある、あるいはむしろ何事かを語っていると言えるかもしれないのである。唐にとって書くことができない、書いてしまうと何か唐の体面が保てなくなるような屈辱的なことが起こったと推測させるものである。

両国間の疎遠さ、冷えた関係は、648年の旧唐書、倭国伝の最後の記述にも現れている。先の唐書の引用の後半では、倭国は「新羅に付いて表を奉し」とあるが、倭国は国書だけを新羅の遣使者に託したというわけではないだろうが、新羅の遣使者に付随して渋々、国書を持参したととれる。倭国は唐に対して独自に積極外交を行おうとはしていない様子がうかがえる。その後の白村江戦の前兆を予感させる何かが唐書からはうかがえるのである。

最後に

ここまで述べてきたことを簡単にまとめておくと、倭国は漢民族の王権に対しては、つまり漢から南朝の宋、梁までの王権に対しては、基本的に「朝貢」姿勢をとり続けてきた。北方騎馬民族という、漢民族が「北狄」と呼んできた王権の北朝には一度も遣使せず、さらに「北狄」主体の隋や唐に対しては「朝貢」を拒否し、対等外交、ないしそれ以上の強硬な態度で臨んできたと言えよう。そして、その結末が白村江の戦いであった。倭国はついに唐と一戦を交えることになり、敗戦によって弱体化していくのである。この意味で、倭国の中国の王権に対する姿勢は首尾一貫していたものだったと言えるだろう。いずれにしても、倭国の中国への遣使記事、「倭国伝」は旧唐書で終わるので、本章もここで終了する。この後、主に新唐書に記述されたのがヤマト朝廷の遣使記事、「日本国伝」である。

ここまで述べてきたことは、中国の史書にのみ依拠したものである。日本書紀に依拠する定説の「遣隋使」、「遣唐使」とは随分と異なる内容になったと思う。そして残念なことに、中国の史書のみに依拠する私の立場からは、この問題でこれ以上の積極的な内容を肉付けすることは不可能なのである。つまり、日本書紀に基づいて主張されている定説的な「遣隋使」、「遣唐使」の議論は多々問題点を抱えているのだが、それらの問題については、消極的に「・・・ではない」と議論することだけが可能である。したがって、日本書紀の問題点を「日本書紀対中国の史書」という観点から後の章で消極的に論じることになる。第四章「推古紀、舒明紀における遣隋使、遣唐使への視角」、第六章「本居宣長の中国との外交史」などがこれに当たる。