藤原不比等が確立した外祖父システム

歴史を支配する一族、藤原氏 2022.11.21

はじめに―――記紀と現実政治に見える外祖父

「外祖父」というのは、皇帝や天皇など、最高権力者の母方の祖父のことである

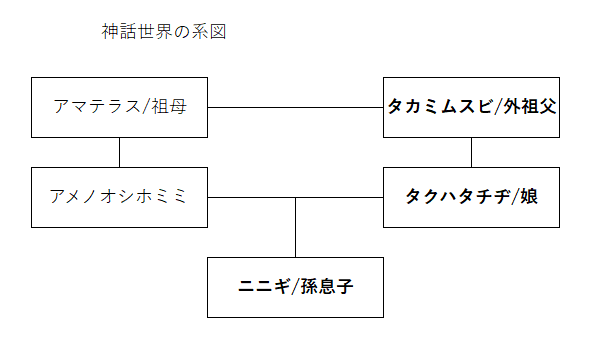

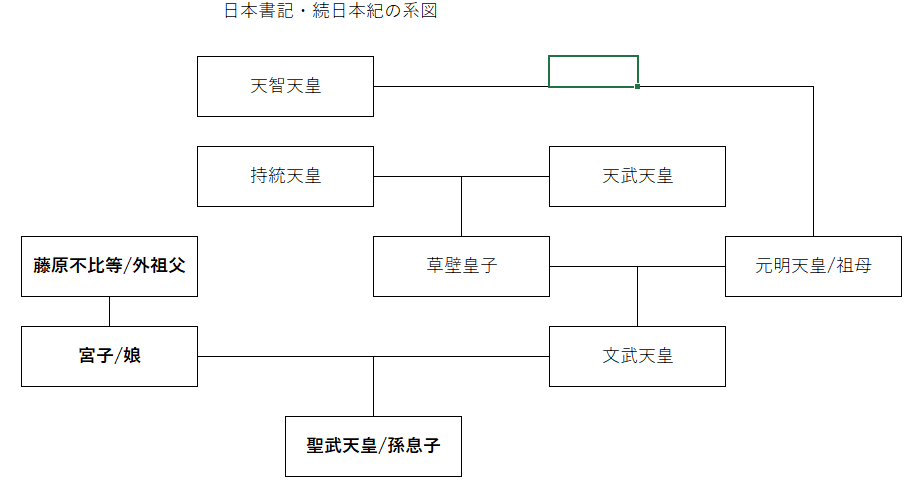

上山春平氏、梅原猛氏らが指摘したように、記紀の神代編で、祖母である天照大神(以下、アマテラス)が孫息子のニニギの尊を自分の跡継ぎに据えようと希望している。ニニギの母はタクハタチヂ(これは、日本書紀における名前。古事記ではヨロズハタトヨアキツシビメ)といい、その父はアマテラスの強力な側近、タカミムスビの神である。これに対して、奈良時代に入る直前から奈良時代の初期にかけての現実政治では、祖母である元明天皇は孫息子の首皇子(おびとのみこ、後の聖武天皇)が後継者になることを願う。首皇子の母は藤原宮子、宮子の父は藤原不比等、つまり不比等は将来の聖武天皇の外祖父候補であった。以上は私が、上山春平氏の『埋もれた巨像』、梅原猛氏『神々の流竄』で述べられていたことから注目した第一の点である。

さらに、両氏は古事記、日本書紀の編纂者がその時代の最高権力者、藤原不比等であることを指摘し、記紀が持つその政治的意図について論じている。上山氏の言葉を借りれば、記紀の「制作主体」が藤原不比等によるものであった。これが、私の注目する第二の点である。

私は上山氏、梅原氏らの問題提起に多くを負っている。実際、私の日本古代史への関心は、上山氏、梅原氏の議論によって喚起されたと言っても過言ではないのである。この章では、私は両氏の主張よりもさらに純化した形で「外祖父」関係と「藤原不比等の政治的意図」を摘出して、そしてそこに注視し、神話と現実政治の並行関係をさらに追究していく予定である。私の関心は両氏によって喚起されたのではあるが、ここではより体系的・系統的に議論を展開したと思われる上山氏の説を中心に検討していく予定である。

第1節 神話と現実政治の一致は偶然の出来事なのか

神話が先で、現実政治は後なのか

上山氏らの説には、歴史学者から明らかな反論はなされていない。むしろ、かなりの賛同者もいる。とは言え、それが主流とか定説とかになっているわけでもない。冷静に見れば、異端の説として大勢では等閑視され、議論の脇に置かれている感がある。両氏の説に対する反論は、古田武彦氏が行っているぐらいだろうか。古田氏は、梅原猛氏と対談し、それとの関連で次のように述べている。

神話と八世紀前葉との政治関係、系譜関係の類似も、その類似を「奇貨」(もっけの幸い)として、八世紀の権力者が、神話を「活用」し、利用したことをしめしこそすれ、けっして(梅原)猛氏の想像されたような、「紀・紀神話の八世紀前葉の造作」を語るものではなかった。 『人麿の運命』(原書房)p.280

私は、古田氏からも多くの点を学んでいる。しかし、私はこの古田氏の発言には賛成できない。ここでは「八世紀の権力者が、神話を活用し、利用した」と言われているが、それは不比等が記紀を制作、あるいは造作・創作する以前に、予めアマテラスとニニギ、そしてタカミムスビの関係に類する神話が存在していたということを意味するのであろう。つまり、記紀の神話がまず先に存在していた、それが前提になるであろう。そしてその神話が、たまたま奈良時代前葉の現実政治で起こっていることに類似していたということになる。不比等が、すでに存在していた神代編の物語を、現実政治に利用したという意味になる。しかし、これは上山氏や梅原氏らの説に対する批判にはなっていないと思われる。上山氏、梅原氏の主張は、現実政治に合わせて、またそれを正当化するために不比等らが神話を、後から制作、造作・創作したというものであったからである。

古田氏の念頭には、記紀が九州王朝の記録や伝承を剽窃し、あるいは利用したという考え方があったのだと思う。記紀の神話の故郷は九州であり、記紀がその神話を利用したという主張である。福岡の高木須玖遺跡から「三種の神器」が出土した状況と記紀神話の対応を実例に挙げ(前掲書p.280)、それをもとにして、古田氏は神話が「史実」であると主張する。よって神話が弥生時代の史実と対応する形で先行したものであることになる。私もヤマト朝廷が確立する以前には、九州王朝や日本各地の王朝が分立していたという古田氏の多元史的世界の学説に賛同している。また古田氏は、記紀の神話にとどまらず、日本書紀における景行紀の九州制服の原型は、九州王朝が行った「九州制服」の史実であったという興味深い見解も提示している。

そして、あらかじめ述べることになるが、各地にあった王権の歴史や伝承が元明紀における「禁書」の実質的な中身であったということが私の「仮説」である。これらが記紀などの編纂に利用されて、その後、廃棄処分されたものと私は解釈している(注)。私は、この仮説を立てることによって、古田氏の多元史説に根拠が据えられると考えているのである。 (注)このことの詳細は、第三章「元明紀の禁書問題と稗田阿礼の役割」を参照。

しかし、古田氏が言うように、たとえアマテラスの神話世界の「原典」が九州王朝などに残されていた記録、伝承などに描かれてあったとしても、それらがそのまま、個々の記述の細部にまでわたって、忠実に記紀に再現され、再録さているか否かは別の問題である。例えば、王位の継承についての神話があったかもしれない。そこでは、祖母から孫息子ではなく、「祖父」から「孫息子」であったかもしれない。また、外祖父は存在しなかったかもしれない。「原典」となる文書が残されていないので、これらを証明することは不可能である。しかし、元明紀で「禁書」の詔が出されるということに象徴されるように、言論への弾圧があったことを考慮しなければならない。確かに九州王朝などの神話や伝承の類は利用され、剽窃されているかもしれないが、しかし「原典」となったであろう神話や伝承が大きく改変されていたとしても不思議なことではない。

また、古田氏の使用した「奇貨」(もっけの幸い)という言葉には「偶然の一致」という響きもあるが、これまで述べてきたことから言えることは、神話と現実政治との一致は偶然ではなく、不比等によって造作・創作された一致、つまり「必然の一致」であった可能性があると私は考えている。古田氏の歴史学については、多くのことを学ばせてもらっている。しかし、古田氏は記紀への疑いから出発しながら、九州王朝など各地王権の再現を目指す努力の中で、ともすると記紀の内容に対する警戒感が薄れることがあり、この点での記紀に対するガードの甘さについては賛同しかねることがある。今回の問題はその一つであった。

実は、上山氏、梅原氏に対して抱いている私の最大の疑問点も、両氏が記紀の「政治性」を指摘しているにもかかわらず、他方で、両氏が記紀を前提に議論している部分が多いことにある。記紀の影響力の大きさは恐るべきである。

さて、繰り返すことになるが、記紀の制作に不比等が関わったとすれば、神話は現実政治に「必然的な」形で一致させられたのである。つまり、偶然の一致ではなく、不比等によって意図された一致、つまり必然の一致である。この外祖父の問題に関しては、私は上山氏、梅原氏の説に依拠して話を進めていこうと思う。これは、日本古代史の真実を再発見する上で、有力な「仮説」になるであろうと考えている。

ここに言う仮説とは、自然科学などにおける仮説とは異なる。仮説に基づいて何か目指すものが、再現、構成、製造できるということは意味していない。不比等が記紀を編纂したという証拠が出てくるわけでもないし、不比等が外祖父を目指したという言質が得られるわけでもない。しかし、その後の歴史を見るときに、この藤原不比等が外祖父の地位に就くことで獲得した特権に注目し、それに基づくことによって、よりよく古代史像が見通せるであろうということである。第三章で立てる「禁書の仮説」に対して、ここでの仮説を「外祖父の仮説」と名付けることにする。

第2節 外祖父の不在は無意味

第1項 上山氏の揺れ

ところで、上山氏は系図を示しながら、「元明―聖武」の関係と「外祖父」の不比等を抉り出した、いや、抉り出したはずであった。しかし、上山氏は「外祖父」のことを「外戚」と取り違えているようである。言葉が違っている。

つまり上山氏は、不比等が大宝律令を完成し、奈良に都城を完成した後に残された課題について、次のように言う。

画竜点睛の成否を賭けた最後の政治的課題として残されたものが、天皇の

「外戚」としての地位を確立することであった。

『埋もれた巨像』(岩波書店)p.203。

ただし、「 」は引用者によるもの。

「外戚」とは、天皇や皇帝の母方の親戚のことを指す。したがって、「外祖父」も「外戚」に含まれてはいる。しかし、「外戚」には、母親の兄弟、伯父(叔父)、従兄弟、なども含まれる。外延が広がり過ぎてしまう。しかし、聖武天皇にとっての不比等の位置は、間違いなく「外祖父」の位置にあると言える。後に本章の第8節で、なぜ「外戚」ではなく「外祖父」でなければいけないのか、「外祖父」であることの優位性がどこにあるかについて語る予定である。さらに、「外戚」の無力についても、中国史を見ながらであるが、語る予定である。ここでは、上山氏が「外祖父」と言うべきところを「外戚」と記述していたこと、そしてそれが不適切なものであったことを指摘し、今後、上山氏の言う「外戚」を、不比等に関しては「外祖父」と解釈して議論を進めていきたい。ちなみに、梅原氏は不比等を聖武天皇の「外祖父」として扱っている。(『神々の流竄』集英社文庫 p.350)梅原氏の用語が正しいであろう。

上山氏は、一方で「元明―聖武」の関係と「外祖父」の不比等について述べながら、それにもかかわらず、他方で、アマテラスとタカミムスビに持統天皇と不比等の姿を重ね合わせてしまったのである。氏は言う。

私は、アマテラスとタカミムスビに持統と不比等の姿を、アメノオシホミミ(注)とタクハタチヂに文武と宮子の姿を、そしてニニギに聖武の姿を、ふとかさねあわせてみたくなる気持ちに誘われるのです。 上山前掲書p.36

(注)神代編でアメノオシホミミはアマテラスの息子として登場している。

そして、タカミムスビの娘タクハタチヂの夫になる。

上山氏は、持統天皇へのこだわりが強いようである。そこで、上山氏は持統と元明とは

「多くの点で相似性がある」(同書P.227)とも語っている。この点は上山氏の主張の鋭さを鈍らせている感がある。上山氏の動揺と言えないだろうか。上の引用では、神話におけるアメノオシホミミはアマテラスの「息子」であり、他方、現実政治における文武は持統の「孫息子」であるため、系図の上で神話と現実政治の間での食い違いが起こっている。持統を強調することが、いわば、混乱を引き起こさせているのである。

そして、持統天皇をこの系図関係に持ち出すことはもう一つの混乱を引き起こすことになる。確かに、日本書紀では持統天皇は文武天皇の祖母である、つまり文武天皇は持統天皇の孫息子の位置にあるとされている。しかし、「持統天皇―文武天皇」の関係は、「元明天皇―聖武天皇」の関係とは似て非なる関係である。二つの関係には決定的な違いが存在するからである。つまり、「持統天皇―文武天皇」の関係には外祖父が存在しない。日本書紀によると、文武天皇(即位の前は、軽皇子)の父方の祖父は天武天皇と言われている。文武天皇の母は、元明天皇であり、元明天皇の父は天智天皇であるとされる。すると、文武天皇の父方の祖父はもちろんのこと、母方の祖父も天皇であり「外祖父」は存在しないことになる。「内祖父」と呼ぶべきであろうか。しかし、この場合の内祖父・天智天皇は元々天皇であるうえに、孫との血縁関係を持っている。無意味な作為になる。さらに決定的な問題点は、「持統―文武」の関係の中では、不比等は娘の宮子が文武に嫁ぐことで「外戚」関係になるにすぎない。上山氏は「持統―文武」を意識しすぎた。氏の用語が「外祖父」ではなく「外戚」になった理由は、このことに起因しているのであろう。「外祖父」という用語を使うことを思いとどまらせ、外祖父も含む外延の広い「外戚」という用語で妥協してしまったのであろう。

皇室外の者が「外祖父」になるということは、その人物が皇室と姻戚関係を結ぶことになることで権力の座に就く、あるいは近づく、そしてその人物の位をより強固で安定したものにするという重要な意味が生まれるということである。つまり、皇籍を持たない不比等にとっては、皇室と血縁関係を結ぶために、外祖父の地位を確保することにこそ意義があったのである。上山氏が指摘した、あるいは指摘したはずの外祖父は、「持統天皇―文武天皇」の関係には存在しないことになってしまったわけである。繰り返すが天智天皇は「内祖父」である。したがって、外祖父の有意義性が失われ、「外戚」不比等の存在は軽い地位になってしまう。外祖父は一人しか存在しえないのに対して、外戚は複数存在しうる点でも希薄な関係になってしまい、外祖父という「特権的地位」も強調されないことになってしまうのである。しかし再度強調するが、不比等にとって肝心なのは「元明天皇―聖武天皇」のつながりであり、この関係に「外祖父」として絡むことができるる関係性こそが描写されなければならないことであった。

この点を別の角度から見ると、あるいは少しうがった見方をすると、上山氏の取り上げた「持統天皇―文武天皇」という関係は「祖母―孫息子」間の皇位継承の先行モデルとして、つまり「元明―聖武」の先行モデルとして不比等によって提示された可能性があり、「元明天皇―聖武天皇」の継承関係を正当化する役割を果たしていた可能性はある。だから、上山氏は持統天皇と元明天皇のあいだに「相似性がある」と感じ取ったのではないだろうか。氏は元明が「持統の役割のくりかえし」(同書P.227)であるとも考えているが、これは関係が逆であるように思われる。元明がその役割を遂行するための先行モデルに仕立て上げられたのが持統であったのであり、このことから元明と「相似」になるように、持統が不比等によって描写されていたのではないだろうか。

つまり不比等の狙いの要点は、一方で祖母から孫息子への皇位継承の関係としては、「アマテラス―ニニギ」という神話における関係の上に、他方でさらに「持統―文武」の関係を追加する。この二組の関係は、不比等にとって肝心要である「元明―聖武」の関係を無理なく、堂々と押し出していくための先行モデルであったのではないだろうか。極めて用意周到な不比等による図り事、あるいは謀り事であったと思われる。

記紀については絶対的懐疑主義の立場に立つ私の解釈からは、書記にしか書かれていない持統天皇ですら書記に書かれた通りの存在ではなかったであろうという懐疑の前に立たされることになるが。

第2項 上山氏の揺れの影響

上山氏が元明天皇と持統天皇の相似性を説いたその結果、混乱が引き起こされている。

古事記の現代語訳が講談社学術文庫にある。私は、現代語訳は大いに参考にさせていただいた。この中に、訳者の次田真幸氏による上山氏の説についての紹介がある。その際、次田氏は上山氏の説について「誤解」をしている。上山氏に賛成しながらも、次田氏は次のように述べている。

上山春平氏は次のように述べられた。天照大御神には持統太上天皇の投影が

見られる。持統太上天皇は、天武天皇の皇子、草壁皇子の即位を願っていたが、

草壁皇子が夭折したので、その御子の軽皇子が即位して文武天皇となり、文

武天皇の後見役となったのが持統太上天皇である、と述べ、史実と神話との関

係を指摘された。(続『神々の体系』による)この説は否定しがたいものだと思

う。したがってこの神話の成立は、文武天皇以降である。

『古事記』(上)全釈訳 次田真幸 講談社学術文庫P.173~

174

次田氏はアマテラスの位置に持統天皇だけを置き、元明天皇は登場させていない。つまり、「持統天皇―文武天皇」の関係にのみ注目してしまっている。そのため、ニニギの位置に聖武天皇ではなく文武天皇を割り当てざるを得なくなる。次田氏は、「元明―聖武」の関係、および外祖父の不比等には注目することがなかった。次田氏は上山氏に同意しながら、上山氏の揺れを片側に固定してしまったと言える。「持統―文武」と「元明―聖武」に「相似性」があるということも上山氏自身が語っているので、次田氏だけの責任ではないとは言える。しかし、次田氏は上山氏の一方の主張にだけ注目し、上山氏の全体像を見なかったともいえる。だから、外祖父である不比等については語らないで済ませてしまったのである。とはいえ、次田氏は注目すべき発言もしていた。記紀における「神話の成立は文武天皇以降である」、と。これはおそらく、正しい観察であろう。

再度、強調するが、上山氏、そして梅原氏が指摘した点で重要な点は、記紀の神代編が「元明天皇―聖武天皇」の関係と類似しており、聖武天皇の外祖父の位置に藤原不比等が控えていたということである。これは、古代史の真実を探るうえで、重要な「仮説」になるであろう。

第3節 不比等が描き出した蘇我氏

さらに、不比等に先立って外祖父という役割で登場する氏族が日本書紀に描かれていた。蘇我氏である。ということは、神話世界以外にも不比等の作為の手が伸びていたことになるのかもしれない。蘇我氏が実在したか否か、また記紀に書かれたような存在であったかは不明である。記紀にのみ書かれたことである。地域の王族であったのかもしれない。あるいは、蘇我氏は地域の豪族で、その地域の王との結びつきが「外祖父」の関係であったのかもしれない。不比等は藤原氏と天皇家との外祖父関係を正当化するために、不比等によって書記で蘇我氏が創作された、ないし過度に強調された可能性がある。いずれにしても、蘇我氏の外祖父関係も、用意周到な不比等による自己正当化の先行モデル、露払いの役割を担っていた可能性がある。

日本書紀によれば、蘇我氏の系譜は蘇我稲目、蘇我馬子、蘇我蝦夷、蘇我入鹿である。まず、稲目の二人の娘が欽明天皇に嫁ぐ。その一人の息子が用明天皇であった。稲目の息子が馬子であり、馬子の娘の一人が厩戸皇子(聖徳太子)に、一人が舒明天皇に嫁ぐ。稲目が欽明天皇の外祖父、馬子が厩戸皇子と用明天皇の外祖父であった。「天皇家」との重層的な婚姻関係がつくられている。これは、本章に述べる藤原氏と「天皇家」との重層関係と、まさしく「相似性」があるといえないだろうか。ここには「外祖父」の肯定的・積極的な意味が描写されている。

第4節 上山氏の記紀への位置取り

第1項 日本書紀執筆時に近い過去について

上山氏は、書記の制作主体である不比等でも記紀編纂に近い過去の出来事については慎重であったのではないかと指摘している。その具体的事例は、乙巳の変(645年)で中大兄皇子と共に蘇我氏を倒すことに貢献した中臣鎌足が、書記の中ではその地位が高く位置づけされていなかったことについてであった。上山氏は次のように述べている。

鎌足にかんする記事は、近い過去の出来事にかんするものなので、あまり事実を曲げることができなかったにちがいありませんが、(中略)鎌足が家格の点でよほどのハンディキャップを背負っていたのではないか、という疑惑をひきおこさざるを得ません。 上山 前掲書P.180

つまり、書記の制作主体の不比等が父親である鎌足に実際以上の高い位を日本書紀で与えてしまえば、事実を知るその時代の日本書記の読者から不信感を抱かれてしまうという意味であろう。乙巳の変の645年は書記の書かれた720年に「近い過去」であったからだと言う。しかし、氏の主張からは一つの疑問が生ずる。

乙巳の変の645年から日本書記編纂の720年までは75年であるが、古代の人々にとって75年前というのは、記憶に留まるほど「近い過去」なのであろうか。古事記、日本書紀以前の文字記録は残されていない。また、この時代のヤマトは続日本紀以降の時代と比べれば、文字によって記録を残すという文化が育ってはいなかったであろう。生活の必要から蓄積されている経験とか知恵などは記憶という名の記録に残される可能性はあるだろうが、文字では残されてはいなかったであろう。さらに、政治抗争の歴史や官吏のポストなどは、どれほど正確に記憶に残されるものであったであろうか。

古代の人間は文字が無い分、現代人よりも記憶力が優れていと語られもするが、それは事実であろうか。古代の人たちを呼び出して現代人と比較する方法はないが、仮に古代人の記憶力が現代人よりも勝っていたとしよう。しかし現在は、過去の事実を記憶することには個人の能力を補うものが多々ある。例えば、現在(2022年)は第二次世界大戦の終戦(1945年)から77年になる。乙巳の変から日本書紀までとほぼ同じ期間である。私たち現代人は、第二次世界大戦のことを何らかの形で知っている。いわば、社会的な記憶装置が個々人の記憶を助け、時には記憶を形成しさえする。学校で教科書を通して学ぶ、従軍体験者の話を聞く、戦中に生きた人々の体験を聞く、また活字で読む、写真を見る、さらに映像ですら見るなど。だから、第二次世界大戦のことを小さな子供でも知っている。戦後生まれの私でさえも第二次世界大戦のことを「覚えている」かのように知っている。ついでに言えば、私は三歳のときの自分の誕生会まで、その時の写真のお蔭で「覚えている」。

また、大戦についての評価にも様々な意見があったことも知っている。戦争に対しての賛成意見、反対意見など、諸説入り乱れた意見がある。日本のアジア進出は「アジアの解放戦争」なのか、「アジアへの侵略戦争」なのか。広島、長崎への原爆の投下は「早期終戦に役立った」のか、「大量殺戮の実験」であったのかなど、諸々ある。

また、戦時下に「戦争反対」を主張した人々が少数ながら存在した。その少数派を「国賊」と呼び弾圧する主張があり、弾圧をやむを得ないと考える圧倒的な多数がいた。しかし圧倒的な多数派の中に埋もれながらも、少数の意見が存在し、その人たちがどのような意見を持っていたのかさえも伝えられ、文書や写真、映像などによっても記録されている。

古代では、このようなことはなかったであろう。例えば「乙巳の変」が実在の出来事であったと仮定して、何かそのような事件が起こったとする。マスコミは存在しない。その出来事が起こったことはその周りの人々にしか知られない。外に漏れ聞こえてきたとしても、実際に何が、どのようにして起こったのかが正確に外部に伝わる可能性は少ないであろう。「乙巳の変」では、蘇我入鹿が天皇位を脅かす悪者とされ、それを成敗した中大兄皇子と中臣鎌足が英雄的な扱いを受けている。それは真実であるのかもしれないが、真実でないかもしれない。文書として残されたものは日本書紀、一つしかないので、検証のしようがない。他の見解は伝わっていないのであるから、逆に、疑ってかかる必要があるであろう。また、「乙巳の変」のような出来事、混乱があったとして、それが皇位をめぐる事件であったのか否かも疑ってみなければいけない。日本国の胎動が中国に感知されるのは、新唐書によると670年である(注)。645年の「乙巳の変」の時代にはまだヤマトに統一王権は存在していなかったということが考えられる。ヤマト地域内における複数の王権同士の主導権争いがあったのかもしれない。あるいは、一つの王権内における国王に対する家臣の反乱に基づく話であったのかもしれない。いずれにしても、ヤマトの王権(後の日本国)は中国との国交を結んでいなかった、だからその存在はまだ中国側には知られていないのである。他者からの承認を得ない「事実」は事実とは呼べない。

(注)第八章「旧唐書と新唐書の間」で詳しく述べる。

話を元に戻そう。またその当時、多くの人間によって「乙巳の変」が知られていたと仮定してみよう。諸説入り乱れ、だれが正義を体現しているかについても混とんとしていたとしよう。当然、「権力の論理」が働くであろう。個人的見解の封殺が行われる可能性がある。権力者は地位や財産を与え懐柔することもできる。懐柔が困難ということになれば脅迫することもできるし、最悪の場合にはその諸個人を抹殺することさえできるのである。

したがって、「近い過去」と言っても真実が真実として、人々によって「記憶されている」とは限らないのである。上山氏は鎌足に関する「近い過去」を過度に意識しているが、この時代は、現代とは違って様々な社会的な記憶装置が存在していなかったのであった。

ところが、上田氏は75年前を「近い過去」として気を遣うのに比して、「もっと近い過去」である持統天皇と不比等の秘密の結託については気遣いをしていない。持統が自分の息子である草壁皇子擁立のために大津皇子を抹殺する事件や、草壁皇子が亡くなった後に、軽皇子(後の文武天皇)擁立のためになされたとされている二人の協力関係などは心配事に入れられていない。さらに言えば、不比等が記紀の「制作主体」になるという権限を持ち、藤原氏に都合良く記述されたということは、「さらにもっと近い過去」、というより記紀編纂とまさしく同時代の出来事であるにもかかわらず、上山氏はこの点については75年前ほどの心配はしていない。権力を持つ者が弱者を蹴落とすのは容易な時代であったであろうし、強権発動や懐柔などによって反対派を封じ込めることも可能な時代であっただろう。75年前の不比等の父親だとされている鎌足の地位・身分などの操作は大きな問題ではなかったはずである。

上山氏の言う「近い過去」について示した慎重さは、氏が記紀を歴史資料として活用する余地を残したいがための方便だったのではないだろうか。少なくとも、いずれかの時点から持統天皇までの日本書紀は信頼しても構わないというように。ここでは、上山氏の記紀に対しての位置取りについて私は疑念を持っていることを指摘しておく。

第2項 上山氏の、不比等による記紀『制作』の範囲

及び、天皇家の確立の時期

記紀の「制作主体」が不比等であるとまで語るにもかかわらず、不比等の制作した記紀のかなりの部分を氏は信頼している。つまり、「ヤマト朝廷の天皇の序列・系列」は定説通りに許容され、それを前提にして議論も進められているのだ。上山氏による記紀への信頼は次の言葉にも示されている。

一般に史実としての信頼度が高くなるとみられている仲哀あたりから天武に

至るまでは、兄弟相承が支配的でありますから、いま私たちが問題としており

ます八世紀のはじめあたりにおいては、天武や天武の息子たちの主張した兄弟

相承こそは、皇位継承の慣行でありルールであったのだと思われます。

『埋もれた巨像』p.33

このことが全く証明されないことこそが、記紀にとっての最大の問題なのである。氏は、ここでは「一般に史実として信頼度が高くなる」という一般の議論に立脚してしまっている。私は、記紀の全体像を信頼して議論をする定説に立つ歴史家に対しては、このように述べるつもりはないが、不比等が記紀の『制作主体』であるという指摘をした上山氏だからこそ述べたいのである。不比等の『制作』の範囲・領域はどこまで及び、どこには及んでいないのかである。

氏は、すでに、仲哀天皇からのヤマト朝廷の天皇の物語は手付かずにしてしまっている。その上で、不比等に日本書紀「制作」の余地を与える。どうやら上山氏の考える不比等の「制作」は、仲哀天皇以降の天皇の系列・序列についての記紀の記述を除くという制約を受けながらの「制作」であったようである。それは「部分的な制作」と呼んでもよいだろう。

それゆえ、記紀の神代巻が、「皇室の権威の由来を説くために作られたもの」とする津田左右吉を批判しながら、上山氏は次のように言う。

私が記紀の制作主体として想定する不比等の本当のねらいは、藤原氏の権力

掌握の正当化にあったのですが、それを直接にやるのではなくて、まず、価値

の源泉としての天皇の権威の正当化を行い、それを拠り所として律令制(注)の

正当化を行い、天皇と律令とによって藤原氏の権力掌握を正当化する、といっ

た間接的な方法を選んだのでした。

『埋もれた巨像』 p.190

(注)律令制は、氏族性によって藤原氏より大きな力を持っていた豪族の弱体化をはかる意味

を持っていた。つまり、ここでの律令制の導入の意味は、藤藤原氏の台頭の妨げになる氏姓

制を取り除くことを可能にするものである。

私は、万世一系の天皇家確立の正当性と、藤原氏の天皇家に対する不可分の位置取りの確立は、記紀の「制作」によって、同時並行的に行われたものと見ている。もちろん、天皇家と藤原氏の関係がどのような経緯で出来上がっていったのかについては、記紀以外に手掛かりはないので謎のままであるが、701年前後にようやく日本の広域を統治する一人前の王権になった天皇家がそれほど盤石な王権になってはいなかったであろうと推測している。この時点では、天皇家もその権力の正当性を強調される必要があったのではなかろうか。天皇家の系統図も701年の前後の時期に出来上がったはずである。天皇家の系統が中国によって記録されたのは新唐書が初めてであった(注)。それまでは、中国のどの史書にも、天皇名は一人も中国には伝わっていなかったのである。この点の議論は、拙稿、第八章「旧唐書と新唐書の間」で、詳しく述べる予定である。おそらく、上山氏と私の最大の相違点の一つは、中国の史書をどれだけ重視しているかに起因するものだと思われる。

(注)唐以前の南朝時代に、賛・珍・斉・興・武が遣使したではないかと言われるかもしれないが、倭の五王は九州倭国の王であることは、すでに第一章で触れている。

たしかに上山氏とは見解が異なる部分はいくつかある。ここまで、それについて批判的なコメントをしてきた。それにもかかわらず、上山氏が梅原氏とともに私たちに、外祖父関係に注目させてくれたこと、記紀の「制作主体」が藤原不比等であったと指摘してくれたことについては、それらが何物にも代えがたいほど重要であったという私の評価には何らの変更もない。

さらに、上山氏が不比等による「非革命の哲学」の創出を論じた点は大変重要なものであった。この点については、さらに本章の第6節で触れる予定である。

第5節 中国史における外祖父

第1節 独弧信という人物

ここで目を転じて、上山氏と梅原氏が指摘した外祖父という役回りについて、中国の史書の中に探ってみたい。不比等は中国の史書をよく学んでいたと思われる。魏志倭人伝の卑弥呼と西晋書の壹与を「神功皇后紀」に取り込み、隋書の遣隋使を「推古紀」に巧みに取り込んでいる。また、舒明天皇紀には唐書を取り込んでいた。さらにそれだけでなく、不比等は様々な点で中国の史書に精通していたと思われる節がある。外祖父という点に関しては、中でも匈奴系の独弧信(どっこしん)という軍人の振る舞い方が不比等に相似、酷似していることは注目するべきである。ひょっとすると不比等は中国の史書の中に権力獲得の手掛かり、ヒントになるものを求めていた可能性もある。この点はさらに第四章で述べる。

時代は中国の南北朝のとき、南朝は漢民族の宋、斉、梁、陳と王権が変わっていく。陳のときに南朝は内部分裂などもあり弱体化する。元々、南朝は北朝が華北に侵入しその圧力に押されてその首都、北方の長安、洛陽などを放棄し、江南の建康(後の南京)に都を移していた。北朝は北魏、西魏(東魏と分裂するが、最終的勝者は西魏)、北周と変わる。北魏は北方騎馬民族の鮮卑族が主体で、これに匈奴系の独弧氏が補佐役として台頭し、北魏以降の貴族となる。先にも述べたように(第1章:「倭国の遣使先と遣使の姿勢」を参照)、実は中国の王権というと漢民族主体と思いがちだが、北朝はもちろん隋とその後の唐は、北朝の北周が南朝の陳を制圧してできた北方騎馬民族系である。鮮卑族が皇帝となり、その側近として鮮卑族を支えたのが匈奴族であった。つまり、北朝・隋・唐は北方騎馬民族主体の国家であった。

不比等が独弧信から学んだと思われることは、王族、皇族でない人間が、実質的な権力の掌握者になるためには「外祖父」という地位が最適であるということであった。独弧信(502~557)の長女は北周の第二代皇帝の皇后になる。七女が隋の初代皇帝の皇后になり、遣隋使でも有名な楊帝(煬帝)の母になる。さらに四女は唐の初代皇帝の皇后になる。当然、独弧信は次期皇帝の外祖父になる。不比等や、後の藤原道長のようにも見える振る舞いである。外祖父の創始者と言ってもよいかもしれない。不比等はここに目を付けたかもしれない。もちろん、不比等が独弧信から実際に学んでいたという証拠はないのであるが。もし学んでいないとしたら、不比等は私の言う「外祖父システム」を独創的に開発したことになる。やはり、日本史上最大の政治的天才と呼ばざるを得ない。その名の通り歴史を司る人、「史・ふひと」であった、と。

第2項 匈奴と中国の王権

独弧信のような人物が出現する歴史的な背景を見るために、もう少し匈奴についても簡単に触れておこう。かなり歴史を遡ることになる。匈奴といえば、中国の各時代の王権とは敵対関係にあった。匈奴は秦の始皇帝のころ、北方騎馬民族として秦の北方から侵入、侵攻を繰り返していた。国名ではなく民族名でいえば、漢民族の地に匈奴民族が侵攻したと言えるだろう。それが原因となり、秦の始皇帝は長城を築き防衛しようとしたが、それでも匈奴の侵攻が続くため歴代の漢民族の王権は長城を補強しつつ延長し、結局、万里の長城とまで呼ばれるものになっていった。

この防衛線にもかかわらず匈奴は漢民族の領土に侵攻し、略奪と殺りくを行った。中国の側も応戦し、反対に長城の外にも攻めに出て行った。互いに、多数が戦死し、また捕虜になった。捕虜となって処刑されるものは多かったが、すぐれた武将などは人質として生かされるものもいた。人質は、お互いの戦局が有利になるように人質交換されてもいた。中にはすぐに寝返って、旧敵のために活動する者も出てきた。妻をあてがわれて異国で優遇された者もいた。寝返らずに一生を捕らわれ人となる者もいた。

前漢の武帝(BC156~87)のとき、戦局は漢が優勢となり匈奴は分裂する。単純にいえば、匈奴の一部は徹底抗戦を行い、漢と敵対関係を継続していく。他方で、漢の融和策に呼応して漢に帰順する匈奴も現れた。呼韓邪単于(こかんやぜんう ?~BC31)

[単于は匈奴の王で、中国でいう皇帝にあたる] のときには、漢から諸侯王よりも上位の臣の地位を得ている。漢民族と匈奴民族の関係は単純ではない。敵対政策と和親政策とが絡み合うからである。一言でいえば、強者は弱者を弾圧することもあるが、これを生かし活用することもある。弱者は、徹底的に交戦することもあるが、強者を利用し、いわば勝ち馬に乗ることもある。ここには、異民族同士の敵対と融合の形が見られる。

すでに第一章「倭国の遣使先と遣使の姿勢」でも触れたところなので、先を急ごう。その後、後漢、三国、西晋と漢民族の王権が続くが、五胡十六国という分裂の時代の中では呼韓邪単于の子孫たちは五胡の中で匈奴族を形成して鮮卑族などと併存していた。この両者、匈奴と鮮卑も敵対と和親の関係を繰り返している。匈奴と漢の場合と似たような関係であった。

そして、南北朝の時代に入る。ここで北朝は北方騎馬民族の鮮卑・匈奴連合が出来上がり、北朝の優勢の中で南朝を併合・併呑していく。そして、隋や唐は北方系の鮮卑・匈奴が主体の統一王権になった。この王権の中で、独弧信は北朝の北周から隋、唐の時代の皇帝の外祖父の位置につくことになったのである。その血筋は、北周の皇帝以降、隋の皇帝、唐の皇帝へと脈々と受け継がれていくのであった。日本と中国との対応関係でいえば、それぞれ、天皇家に当たるのが鮮卑族、藤原氏に当たるのが匈奴族と言えないであろうか。

第6節 非革命の哲学

しかし不比等は外祖父になれたならばすべてよしとはしなかった。そう思われる。極めて用意周到である。上山氏の指摘にもある通り、中国は革命の哲学である。天命に従う者のみが天子として地上を支配できるが、天命に逆らえば天子の地位を去らなければならない。革命により天子の姓も変わることになる。そこで「易姓革命」とも言われる。敗北する天子は、多くが処刑され、あるいは民衆により虐殺される。

これに対し、不比等が古事記・日本書紀の編纂で行った重要なポイントは、上田氏によれば、「非革命の哲学」(注)の注入であった。それは、地上の権力者が天上の神と血縁関係を結び、地上の支配者は血縁関係によってその地位を確保できるという思想である。天上の神、アマテラスと地上の最初の支配者ニニギの尊が祖母と孫という血縁者であることによって、ニニギの後継者はすべて天上の神と血縁関係を持つことになる。そして、他の血族は天皇になれない。これが「非革命の哲学」であった。

(注)『埋もれた巨像』p.174以下

このことをはっきりと示す例を挙げよう。天皇位を引き継ぐ際の文武天皇の宣命である。文武天皇「高天原にはじまり、遠い祖先の代々から・・・」(注)

(注)続日本紀上、文武紀P.14: 以下、続日本紀からの引用はページのみを記す。宇治谷孟訳、講談社学術文庫からのものである。

血筋の正当性から天皇位を確保するという宣言であり、言い換えれば「万世一系」の宣言とも言えよう。これが代々の天皇の宣命で続けられた。さらに、元明天皇の詔は言う。「また皇室のはるかな祖先の時代から始まって、代々の天皇の時代に、天皇が天つ日嗣として高御座(皇位)につかれ、国家天下を撫で慈しまれてきた、、、、」(上巻P.94)。

また即位の詔における聖武天皇の言葉である。「高天原に神として留りおいでになる天皇の遠祖の男神・女神が、皇孫の統治すべき国として授けられたことに従い、、、、」

(上巻P.255)

そして、非革命の哲学が存在する安心感からであろう、続日本紀などで歴代の天皇の極めて謙虚な言葉が詔や宣命などの中に見える。例えば、文武天皇の即位の宣命である。元年八月十七日に、「尊く高く広く厚い大命を、うけたまわり恐れかしこんで」(上巻P.14)という言葉と共に天皇位についた。

また例えば、聖武天皇は天平十三年の詔で述べている。「朕は徳が薄い身であるのに、忝くも重任をうけつぎ、まだ民を導く良い政治を広めておらず、寝てもさめても慚じることが多い」(上巻P.409)、と。あるいはまた、天平十五年にも「朕は徳が薄い身でありながら、かたじけなくも天皇の位をうけつぎ」(中巻P.22))と言う。さらに、「朕は徳が少ない」と桓武天皇も言う(中巻P.433)。一種の決まり文句にもなっている。日本人の奥ゆかしさ、謙虚さに通ずる独特の文化になっていくのであろうか。「徳が薄いにもかかわらず」、「良い政治を広めていない」というように天皇が発言できるのは、すでに血統の正当性によって天皇位が保証された者の強みでもあり、それを背景にした謙譲の美徳ということであろう。しかし、中国ではそうはならない。天子は、徳が薄ければ、また、良い政治を広めなければ、天から見放されることを意味する。打倒されていく運命になる。

このことを、外祖父の地位を目指す者の側から見れば、仮に一時的に権力者の外祖父になり得たとしても、地上の支配者が革命によって追われてしまえば、外祖父であることは無意味になる。支配者と共に滅ぼされることにもなる。非革命の哲学は、その危険性を排除したものなのである。

第7節 天皇の座への自己抑制

そして、もう一つ大事なことがある。たとえ、自らが実質的な権力を保持できたとしても、名目上の支配者にはならないという「自己抑制」である。上山氏は、不比等を「埋もれた巨像」と呼んだが、私は「身を隠す巨像」と呼びたい。不比等は、最高の権力をもちながらも、天皇位はおろか、太政大臣や左大臣にもならずに右大臣の地位に甘んじた。自分が目立たないように「身を隠す」、このような言葉がこの自己抑制を利かせた不比等にふさわしい呼び名だと思う。

不比等と好対照をなす人物が中国の歴史に現れた。漢の時代に、新(AD8年~23年)を建国した王莽である。外祖父になった後、自らが皇帝として君臨して王莽は墓穴を掘った。彼の失政は、「赤眉の乱(AD18年)」などの民衆の反乱を引き起こし、匈奴などの異民族の反発を招き、王莽の新は混乱の渦に巻き込まれる。怒った民衆に殺害され、戦功を求める群衆に身体を八つ裂きにされるという悲惨な最期を迎える。不比等はこれも教訓として学ばなかったであろうか。

「革命の哲学」の有無も大きい要因だが、不比等による「自己抑制」は、藤原家の「家訓」ともいえるものになったとみてもよいかもしれない。「自己抑制」は、歴代の藤原家に伝えられたように思われる。三人の娘を天皇の皇后に据えて外祖父になり、この世の春を謳歌した藤原道長でさえも天皇になろうという意思は持たなかったようである。

第8節 外祖父という地位の優位性

また、外戚の無力さ

外祖父という地位がなぜ有利なのかというと、将来の天皇と目される孫息子、また孫娘を自分で育てられるという特権的な位置にいるからである。例えば、古事記の垂仁天皇記には次のように書かれている。今まさに死のうとしている皇后が、生まれたばかりの幼子を垂仁天皇に託すとき、垂仁天皇が皇后に尋ねる。「子供の名は母親がつけるもの。名前は何とするのか。」「誰が育てればよいのか。」母親が主導で子供を育てるという風習が実際にあったのかどうかはわからない。したがって、この記事を根拠にして古代日本の慣習、習俗について語るのは早計である。またそれがあったとして。いつの時代のもの、どの地域のものであるのかも不明である。しかし古事記にそう書かれていることによって、あたかも天皇家にそのような慣習があったということが示されることになる。これが外祖父になることの優位性を保証する。

この垂仁天皇記の物語は、もちろん不比等が古事記にそのように書いた、あるいは書かせた可能性がある。したがって、将来の天皇が幼い時代に皇后の実家、つまり外祖父自身の家で育てられることを許容する。「藤原家は、お前にとって最も大切である」などという「刷り込み」が可能であるし、あるいは様々な形での「英才教育」が可能になるのである。外祖父は単なる「外戚」とは異なる優位性を保有できるという理由はここにある。伯父・叔父や従兄弟では容易になせる業ではない。

以上が、不比等が確立したと思われる権力奪取とその地位の保全策である。私はこれらを合わせて、「外祖父システム」と呼ぶことにする。

これに対して外戚の無力さを中国史の中に見てみよう。

単なる外戚は無力である。新の王莽が滅びたあとで漢帝国が復活し、後漢と呼ばれる。この時代は、初代の光武帝(在位23~57)と、第二代の明帝(在位57~75)の時代は安定した王権であったが、第三代皇帝以後は二十歳以前に皇帝位に就く。中には生後百日で皇帝になるなどの事態を迎えてしまった皇帝もいた。ここでは当然、皇太后や外戚などが摂政などのかたちで政権を担うようになる。典型的な例は、第四代皇帝の和帝(在位88~106)のときには継母の皇太后とその一族、つまり外戚によって政権運営されていた。和帝がこれに反発し、宦官に依拠することになる。皇太后・外戚・宦官を巻き込む権力闘争が繰り広げられることになっていく。権力争いの中で、賄賂政治が横行し政権の腐敗が起こる。簡潔に言うが、後漢のさらにその後の時代は、同様の混乱と腐敗の中で進んでいき、黄巾の乱(184年)などを経て後漢は衰退し、三国の時代を迎えることになる。

ひょっとすると、先に取り上げた「乙巳の変」における蘇我入鹿は、「外戚」の立場に居ながら権勢欲によって皇位に近づきすぎた人物、不比等にとっての「反面教師」として描かれたのではないだろうか。入鹿を倒す場面で、不比等は中大兄皇子に言わせている。皇極紀四年六月十二日の記述である。

鞍作(入鹿)は王子たちをすべて滅ぼして、帝位を傾けようとしています。

鞍作をもって天子に代えられましょうか。

『日本書紀』全現代語訳 宇治谷孟 講談社学術文庫 p.154

皇帝の座を狙う「外戚」の類は史上に数多く見られるのであるが、外戚の無力さについても、不比等は学ばなかったであろうか。いや、学んでいたと思われる。

第9節 「外祖父システム」のその後と藤原一族

以上の視点から、不比等以後の藤原一族を追ってみよう。不比等は日本書紀の編纂が終える720年に亡くなった。娘の宮子が孫の首皇子(701~756)を産み、首皇子は後に聖武天皇(在位724~749)となる。即位するのが724年であったので、不比等は天皇位に就いた孫息子を自分の目で見ることはできなかった。しかし、不比等は幼少期の首皇子の養育にかかわることで外祖父としての役割を果たすことはできたであろう。また、何よりも自らの血族を皇室内に送り込むことができたのである。

そして、不比等のもう一人の娘、光明子(701~760)は首皇子に嫁ぎ、皇后の地位に就いた(在位729~749)。したがって、不比等は宮子とあわせて二人の娘を天皇家に嫁がせたことになる。さらに、光明子は娘、安倍内親王(718~770)を産む。安倍内親王後は後に46代の孝謙天皇(在位749~758)、さらに重祚(ちょうそ、再度天皇に即位すること)して48代の称徳天皇(在位764~770)となる。彼女も不比等の孫娘ということになる。聖武天皇と光明皇后の間には男子が一人誕生したが、幼くして亡くなっている。藤原家にとっては痛手になったであろう。

さらに一方で、不比等の死後、藤原一族を悲劇が襲う。不比等の息子4名が、天然痘と思われる感染症により相次いで亡くなる。737年のことである。武智麻呂、房前、宇合、麻呂という外祖父の候補の死であり、藤原一族の危機でもあった。後に、房前の子孫である藤原良房(804~872)が摂関家の基盤を確立することになるのだが、不比等の4人の息子が流行り病に倒れなければ、歴史上での藤原摂関家の確立は、名実ともにずっと早まったであろう。

しかし、藤原一族はこの不幸にもかかわらず、不比等の孫たち以下が奮闘する。49代光仁天皇(在位770~782)の夫人には藤原氏の娘が入内している。51代平城天皇の皇后が藤原氏の娘である。これらを見ると、天皇家に対する藤原一族の位置取りが確固としたものであったことが見て取れる。当然のことながら、娘を天皇に嫁がせるためには、藤原氏はそれ相応の官位を獲得・維持して、高い家格を確保しておかなければならない。奈良時代以降、官位に占める藤原氏の割合は、最少でも1割から2割、あるいはそれ以上を占めている。一つの氏族としては常に最大多数を誇っていく。さらに、藤原道長(966~1028)の時代には藤原氏は、官職の9割近くを占めるまでになったとされる。まさに、藤原氏でなければ官職には就けないという時代を迎えるのである。ちなみに、道長とほぼ同時代の人であった有名な紫式部(970?~1019)は藤原一族であった。父は式部卿になった藤原為時、母も藤原氏の娘、さらに、紫式部の夫も藤原宣孝というような具合である。

第10節 五国史を提案する

私は、いわゆる『六国史』(日本書紀・続日本紀・日本後記・続日本後記・文徳天皇実録・

三代実録)から不比等によって造作・創作された日本書紀を取り除かなければいけないと考えており、また『六国史』から日本書紀を除いたものを『五国史』と呼びたいと思う。したがって、日本の古代の正史とされるべきものは『五国史』である。ところで、この『五国史』の編纂、つまり、続日本紀以下の正史である『五国史』の編纂には必ず藤原氏が参画している。

続日本紀の編者には藤原継縄が名を連ねている。日本後記は藤原緒嗣、続日本後記は藤原良房、文徳天皇実録は藤原基経、三代実録は藤原時平。このように、藤原氏は、正史編纂に関わる一族にもなった。歴史を統御する一族が誕生したである。一般には藤原良房が摂関家を確立したと言われているが、実質的な意味で摂関家の開始は藤原不比等からであると言ってもよいであろう。つまり、歴史を統御あるいは支配する氏族は、政治権力を握る氏族でもなければならない。最強の政権担当者としての藤原一族を確立した最大の功労者は、古事記、日本書紀の創作・造作に成功した藤原不比等であったのである。

まとめ

以上のことから、不比等が完成させた「外祖父システム」についてまとめてみよう。

1.娘を天皇の皇后にすること。それが可能になる地位を朝廷内で確保しておくこと。

2.将来の天皇を皇后の実家で育てる、つまり自分の手で英才教育をすること。

3.実権を握ったとしても名実ともに権力者にはならない。自己抑制をすること。

4.非革命の哲学によって天皇家を永遠に存続させること。

私は、藤原不比等は「外祖父システム」を確立することによって、天皇家の万世一系のみならず、藤原家の万世一系の物語を創作したと考えている。また、その視点で日本の古代史を考察していくものである。すでに、本章第1節でも述べたように、「藤原不比等が外祖父システムを確立し、記紀を創作・造作した」というのはもちろん一つの「仮説」である。私は、この仮説を「外祖父の仮説」と短縮して呼び、今後、私の論考の中でも重要な役割を演じることになる。

I am extremely inspired with your writing talents as well as with the structure for your weblog.

Is that this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way stay up the nice quality writing, it is rare to see a nice weblog like this one nowadays.

TikTok Algorithm!